こんにちは。

毎週日曜日更新の逆襲Blog、

今週は「選択と集中」をとりあげます。

耳タコの人ほど、実は

「本当はできていない」って思うテーマです。

最近、教え子の皆さんのなかにも何人も

「選択と集中の問題なんだけどな、もったいないなあ」って

思う方がいて、ということは他にもたくさん、

同じような状況の方がいるんだろうなあ、

と思って書くことにしました。

「え?私?」って思った人も思わなかった人も、読んでね。

「全部やってるのに、伸びない」の正体

「毎日SNS、DMも発信、商品も増やした。なのに売上は横ばい」

こういう相談、実はめちゃ多いんです。

ご本人がおっしゃるには

「全部やりました」「いろいろやりました」

確かに、色々、やってるんですよね。

でも結果は出ない・・・・

これね、結論から言うと

「努力の量」が足りない・間違ってるんではなく

「努力の重みの掛け方」がズレてるんです。

ここ、重要なところなんですが、

人は不安になると、やることを増やす

んです

これは心理学的にも立証されてて、

詳細は省くとして簡単に言うと

不安の正体は=成果が出てないこと

ではない

不安の正体=進んでる実感がないこと

なんです。

だから人は、進んでる実感を得るために

その実感を「数」で埋めようとするんです。

で、問題はここから先、

「進んでる実感」を得ることを目的として

行動を増やしたらどうなるか?

ビジネスに当てはめるとわかりやすいですが

すでにGOAL設定が間違ってますよね?

間違ったGOAL設定で、行動数を増やす

マーケティング的に考えると

増やした分だけ注意は分散し、

メッセージは薄まる。

結果、「誰にも刺さらない」

わかりやすく失敗します。

では、ここまで読んでもらったうえで、

あなたに質問します。

理論:パレートの法則(8:2)=「重み」を変えるルール

2:8(にはち)の法則、って呼ぶ場合が多いかな?

たぶん、聞いたことはあるんじゃないでしょうか?

まずは解説

パレートの法則とは?(8:2の根拠)

「成果の8割は、原因の2割から生まれる」

イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが1896年、

イタリアの富の分布を調べた際に

「全国民の約20%が国全体の約80%の富を所有している」

と発見したのが起点に、提唱された理論=法則です。

その後、経済・営業・品質管理など

あらゆる分野で同様の偏りが観測されました。

たとえば:

- 売上の80%は上位20%の顧客が生む

(アメリカ商務省統計) - クレームの80%は20%の要因が生む

(品質管理:J.M.ジュラン研究) - 利益の80%は20%の製品ラインから発生

(ハーバード・ビジネスレビュー分析)

この現象は「べき乗分布(Power Law)」として

数学的にも裏付けられ、

自然界でも似た構造

(上位少数が全体の大部分を支配)として

確認されています。

つまり「8:2」は単なる比喩ではなく

「現実世界に繰り返し現れる『偏りの法則』」です

で、この法則を先ほどの問いに当てはめてみましょう。

Q.先月の売上を作った「行動TOP2」は何?

➡この2つが売り上げの80%を作っている

Q.先月の反響を作った「顧客TOP2」は誰?

➡この2人が反響の80%を作っている

Q.その2つ・2人に、時間の8割を注いでますか?

➡上記2つの答えに80%mのチカラと時間を注ぐのが正解

となりますよね。

ここが、

「努力の量」が足りない・間違ってるんではなく

「努力の重みの掛け方」がズレてるんです。

って書いた根拠になります。

「全部やる・やらない」の話じゃない。

やることは減らしてもいいし、減らさなくてもいい。

ただし、時間とお金と労力の8割を「効いている2割」に寄せましょう

例:

・商品10種あるなら、粗利とリピートを出す

上位2種を「看板」に。残りは裏メニュー化。

・発信チャネルが5つなら、

反応TOP1〜2(例:LINEとリール)に

時間の8割。

・ 既存顧客100人なら、

紹介・再購入が多い上位20人が

「上得意様」と決めて、特別サービス

これが「選択と集中」の真実です。

できない理由:不安・惰性・承認欲求・・・そして「善人病」

・不安=「切ったら機会損失では?」

・惰性=「昔からこうしてきたし…」

・承認欲求=「全部頑張ってる自分を見てほしい」

・善人病=「全員に親切でいたい」

一つでも「あ、私かも」って

思った人は要注意

すべて、思い込みと勘違いです。

捨てましょう。

特に「善人病」の方、注意ですよ

あなたがやってることは、顧客目線から見るとまったく

平等でも親切でもありません。

むしろ、「本当に大切にすべき人=上位20%」の

人から見れば

めちゃくちゃ失礼でひどい会社

に見えてますよ。

今日の本題=ファーストクラス

わかりやすい例を挙げましょう。

「全員に平等にサービスしたい」と言う

「善人病」の方に、

いかにそれが「不平等」かを伝えるには

航空会社の例が一番です。

ファーストクラスの乗客って、

めちゃくちゃひいきされてますよね?

優先搭乗・専用ラウンジ・シャンパン付きのシート…。

正直、エコノミー側から見ると

「なんか偉そうな人たち」って感じ、してませんか?

「なんやねん、この偉そうな連中は」

みたいな感情、持ったことないですか?

横通るとき、ちょっと舌打ちしたりして

私は性格悪いのでありますよ。

でも、あの「超ひいき」実はワガママでも特別扱いでもない。

むしろ、もっとひいきしないといけないのが現実です。

なんで?

実は航空旅客機のビジネスモデルの根幹を

支えてると言ってもいい構造があります。

シミュレーションしてみました

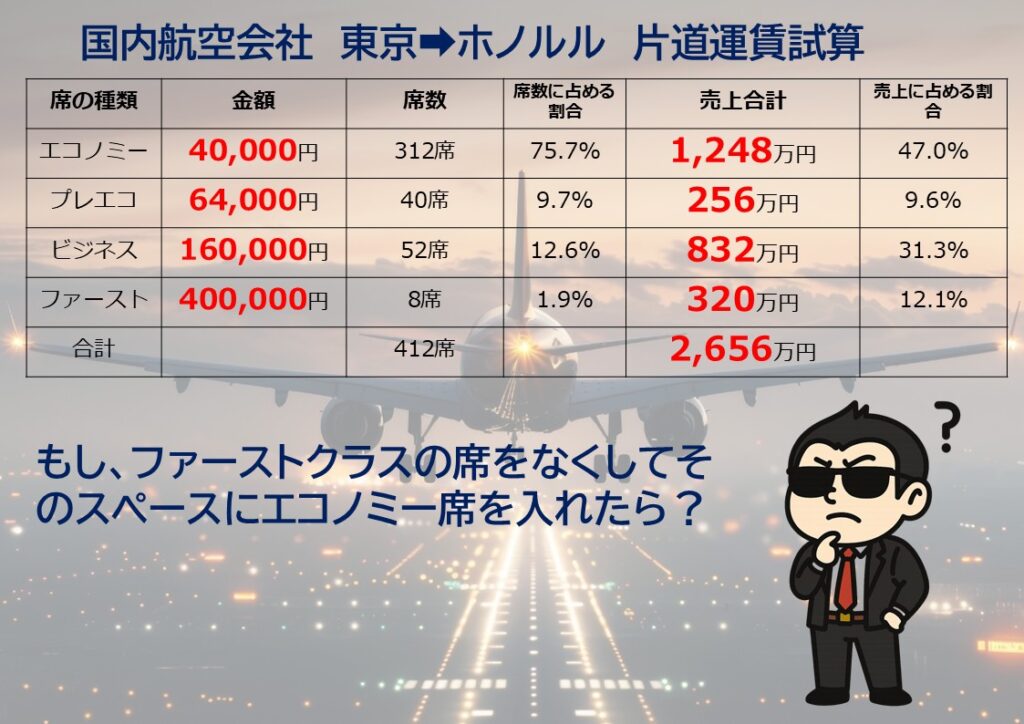

国内航空会社の東京➡ホノルル

平均的な価格で試算したのが↓の表

この時点でそもそも

席数に占める割合、売り上げに占める割合

のギャップで、各料金の航空会社にとっての

重要度、見え隠れしてますよね?

ここでたとえば、無知な社長が経営者になり

「ファーストクラス、ひいきしすぎだろ」って

言いだして「ファーストクラス」を全廃し、

その分のスペース(=1席あたりエコ4席分)を

エコノミーに置き換えるとどうなるか?

「ファースト」を全廃し、

その分のスペース(=1席あたりエコ4席分)を

エコノミーに置き換えると:

→ 8席 × 4倍 = +32席

→ エコノミー合計:312+32=344席

その結果、ファースト売上 320万円が消滅。

総売上を維持するには、この差額を

増設した席も加えたエコノミー席で補う必要がある。

結果、↓の計算になり

40,000円➡45,581円に

14%の値上げが必要となります。

航空業界の収益構造は

実はすごくわかりやすい

「セレブ戦略」(ここは改めてやります)を

とっていて

パレートの2:8にそのままは

当てはまりませんが

じつはもっと極端

たった全体乗客の約5%程度

(=上位顧客)が、

全体利益の3〜4割を

生み出している構造なのです

だから彼らを手厚くもてなすのは

「差別」ではなく、「合理」です。

むしろ、もっとひいきされて

良いって書いたのはこのためです。

ということで、今後は

ファーストクラスの方の席を通るとき

「貧乏な私のために、

余分にお金を払っていただいて

ありがとうございます。

いつも感謝してます」って

言いながら通りましょう

まあ、私はやったことはありませんが(笑)

航空運賃、まとめると

もし「全員を平等に扱う」ために

ファーストクラスの席を全部つぶして

エコノミーだけにしたらどうなるか?

→ 1席あたりの単価は確実に上がり、

結果的に“庶民に優しい価格”は維持できなくなる。

つまり、

一部の上位20%を大切にするからこそ、

残り80%も恩恵を受けている。

それが「選択と集中」の現実です。

だから、

「全員に平等でいたい」は美談ではなく、

「誰も幸せにできない構造」を

自分で選んでいるだけなんです。

そしてここからが重要

じゃあ・・・

あなたのビジネスにおける

「ファーストクラス」は誰ですか?

あなたのファーストクラスを見つけよう

ファーストクラスを優先せよ

と聞くと、

「でも、自分の仕事には

『上位顧客』なんていない」と

感じる人もいるかもしれません。

けれど、それは誤解です。

ファーストクラスとは

「お金をたくさん払う人」だけを

指すわけではありません。

あなたの仕事における

最も価値を生み出す相手、

つまり「あなたが最大限の

リターンを得られる人・場・仕事」が

ファーストクラスなのです。

簡単ワーク:「自分のファーストクラスを3人(または3案件)書き出す」

紙でもスマホのメモでもOK。

思い浮かぶ名前・企業・プロジェクトを

3つ挙げてみてください。

そしてそれぞれに、

次の3つの質問を投げかけましょう。

・その人(案件)に時間を使うと、

自分の成果が最大化するか?

・その人(案件)に貢献できたら、

自分の未来の成長につながるか?

・その人(案件)は、こちらの提案を

ちゃんと受け取ってくれるか?

3つのうち、2つ以上がYESなら、

それがあなたの「ファーストクラス」です。

そこに集中することが、最短で

成果を伸ばす“戦略”になります。

多くの人がやってしまうのが、

「全部大事に見えるから、

全部同じ熱量でやる」という行動。

でも、それはマーケティングでいえば

「誰にも刺さらない広告」と同じです。

リソースを分散した結果、

誰の記憶にも残らない善人になってしまう。

選択と集中とは、冷たく切り捨てることではなく、

「本当に価値を届ける相手を選ぶ」という優しさです。

まとめ

・ファーストクラスの席を潰せば、

飛行機は飛べなくなる。

・同じように、あなたが「誰でも」

相手にすれば、ビジネスは沈む。

・だから、あなたのファーストクラスを

明確に定義することが「集中の第一歩」。

次の行動はシンプルです。

「この人に、全力で時間を使う」

「この仕事に、リソースを集中する」

「この層に、最初の価値を届ける」

それを決めた瞬間、迷いが消え、

時間の使い方も売上構造も、

まるで別世界になります。

最後にもう一度。

あなたのファーストクラスは、誰ですか?

それを決める勇気こそが、

「選択と集中」というマーケティングの本質なのです。

コメント